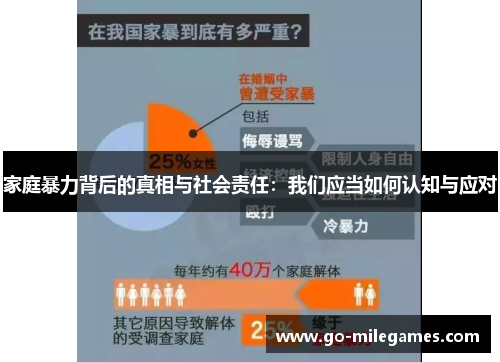

家庭暴力背后的真相与社会责任:我们应当如何认知与应对

家庭暴力是社会问题中的一大痛点,它不仅影响到受害者的身心健康,更会给整个社会带来巨大的隐性损害。家庭暴力背后隐藏着复杂的社会心理和文化因素,涉及到性别不平等、权力结构失衡以及法律保障缺失等多重问题。因此,解决家庭暴力问题不仅仅是家庭成员之间的私人事务,而是需要社会各界的共同关注和解决。在这篇文章中,我们将从四个方面探讨家庭暴力背后的真相与社会责任,并讨论我们应如何认知与应对这个问题。我们将重点分析家庭暴力的社会根源、受害者的心理状态、法律和政策的现状以及社会各界的责任,旨在为解决这一问题提供有价值的视角与建议。

1、家庭暴力的社会根源

家庭暴力的根源深深植根于社会的性别不平等和传统文化观念中。长久以来,传统文化和社会结构往往把男性置于家庭的主导地位,女性则被视为依附于男性的角色。这种不平等的权力关系,使得家庭暴力行为得以潜藏并持续蔓延。当男性在家庭中认为自己拥有“权威”和“支配”地位时,暴力往往被当作解决问题的一种方式。这种文化认知不仅影响到家庭成员之间的互动模式,也使得暴力行为得不到及时的制止和干预。

M6体育米乐此外,社会对暴力行为的宽容态度也是家庭暴力长期存在的重要原因之一。很多人认为家庭暴力是“家事”,不应当干涉,或者认为暴力行为只是暂时的情绪发泄,过后就会平息。这种观念助长了暴力行为的隐蔽性,使得受害者往往无法及时获得帮助,甚至在暴力的多次发生后依然选择隐忍。社会对家庭暴力的忽视,不仅让暴力行为不断发生,更让受害者在沉默中承受了巨大的心理创伤。

家庭暴力的另一个深层次根源是社会阶层的不平等。在一些贫困家庭中,经济压力往往成为暴力产生的诱因。长期的经济困境和精神压力使得家庭成员在面对冲突时缺乏理性应对的能力,而暴力成为他们释放情绪和解决问题的一种方式。在这些家庭中,暴力往往被视为一种“正常”或者“理所当然”的问题解决方法。这种恶性循环进一步加剧了家庭暴力的社会根源。

2、家庭暴力对受害者的心理影响

家庭暴力给受害者带来的不仅是身体上的伤害,更有深刻的心理创伤。长期处于暴力环境中的受害者,尤其是女性和儿童,往往会经历严重的心理压抑,甚至可能引发一系列的心理障碍。首先,受害者通常会产生低自尊和自卑感,觉得自己不值得被尊重和爱护。这种自我否定往往加剧了暴力行为的持续发生,使得受害者感到无法逃脱暴力的束缚。

其次,长期的暴力行为会引发创伤后应激障碍(PTSD)。受害者可能会因为不断的暴力威胁而陷入持续的焦虑和恐惧中,进而导致失眠、抑郁、甚至自杀念头的产生。对于儿童来说,家庭暴力对他们的心理发展影响尤为严重。他们可能会认为暴力是一种解决问题的“正常”方式,从而在未来的人际交往中复制这种行为模式,形成恶性循环。

此外,暴力事件带来的社会隔离也是受害者心理困境的一个重要因素。很多受害者因害怕家庭丑闻曝光或担心社会舆论的压力,选择与外界保持距离,避免向亲朋好友寻求帮助。这种隔离使得受害者在心理上更加孤立无援,往往在绝望中长期忍受暴力。随着时间的推移,受害者对外界的信任度降低,甚至可能对任何形式的帮助持怀疑态度,进一步加深了心理创伤。

3、法律与政策的现状与挑战

在过去的几十年里,许多国家和地区已经制定了一系列法律和政策来应对家庭暴力。然而,现有的法律保障体系依然面临着许多挑战。首先,虽然不少国家出台了家庭暴力保护法,但这些法律的实施力度常常不足,许多受害者因缺乏法律支持而无法有效地寻求保护。有些地区的法律体系对于家庭暴力的界定不够明确,导致案件难以定性和处理。

其次,法律执行的盲区依然存在。即便有了明确的法律保障,执法机关在面对家庭暴力案件时,往往缺乏足够的敏感性和专业性。在一些情况下,警方和司法人员对于家庭暴力的严重性认识不足,甚至会做出“家务事不必干涉”的处理,造成暴力行为得不到及时有效的制止。这不仅使得受害者的权利得不到保障,也让加害者有了继续施暴的机会。

最后,法律援助的资源短缺也是一个不可忽视的问题。虽然部分国家为受害者提供法律援助,但在一些地方,相关机构和资源仍然十分有限。受害者常常面临因为缺乏经济和信息支持而无法使用法律武器的困境。这就要求政府和社会各界加大对于家庭暴力的法律支持力度,为受害者提供更多的帮助和保障。

4、社会各界的责任与应对

家庭暴力的解决不仅仅依赖于法律和政府,更需要社会各界的共同努力。首先,教育是改变家庭暴力现状的根本途径之一。通过开展性别平等、暴力预防等方面的教育,可以帮助人们树立正确的家庭价值观和行为规范,从源头上减少暴力行为的发生。特别是对青少年进行相关教育,能够有效地避免暴力行为在下一代中得以传承。

其次,社会服务体系的建设对于受害者的帮助至关重要。政府和社会组织应该提供更加专业的心理辅导、法律援助和庇护所等服务,为家庭暴力的受害者提供及时的帮助。社区也应当发挥更积极的作用,建立起有效的监督和支持网络,确保每一位受害者都能够得到关爱和保护。

最后,媒体和公众舆论的引导同样不可忽视。媒体应当通过正面的报道和公益宣传,提高公众对家庭暴力问题的关注,破除对暴力行为的宽容态度。只有当社会普遍形成对家庭暴力的零容忍态度时,才能真正让暴力行为无处藏身。公众也应当发挥社会监督的作用,当发现家庭暴力线索时,主动报告并协助受害者寻求帮助。

总结:

家庭暴力的存在不仅是个别家庭的问题,而是社会整体健康的隐患。要想从根本上解决这一问题,社会需要从多方面入手,综合施策。首先,要改变传统的性别观念,倡导平等与尊重。其次,受害者的心理支持和法律保障至关重要,需要社会提供更多资源与服务。最后,每个人都应当承担起社会责任,积极参与到家庭暴力的防治工作中,共同推动家庭暴力的消除。

总之,家庭暴力不仅仅是个体的问题,它牵动着整个社会的敏感神经。只有通过法律的完善、教育的普及和社会责任的承担,才能有效应对这一社会难题。我们每个人都应当为创建一个更加公平、和谐的社会环境贡献自己的力量,确保每一个家庭都能拥有平等、尊重和安全的氛围。